« Les jeunes s’en foutent de la politique » Ah bon ? – 16/04/25

Si on écoutait certains de nos aînés, on ferait partie d’une génération de flemmards, qui ne s’investit pas en politique comme ont pu le faire nos parents et nos grands-parents avant nous. Pourtant, il suffit de faire un petit tour sur les réseaux pour voir des centaines de posts engagés. Alors les jeunes sont-ils réellement désintéressés de la vie politique et démocratique ?

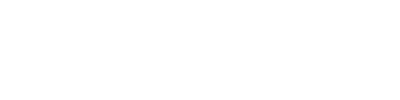

C’est vrai, les jeunes ont tendances à bouder les élections, mais ils ne sont pas les seuls. Si 60 % d’entre eux se sont abstenus pour les Européennes en 2024, c’est au total 53 % de la population française qui n’est pas allée voter. Si plus de la moitié de la population ne s’est pas exprimée à travers les urnes, c’est qu’il doit y avoir un problème qui ne touche pas seulement les jeunes.

Et puis, quand on parle « des jeunes », on parle de qui exactement ? Les moins de 35 ans, les 18-30 ans, les 15-25 ans, les jeunes sont souvent mis dans une catégorie beaucoup trop large pour représenter qui ils sont vraiment. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier.

Si on zoome parmi les moins de 35 ans, ceux qui votent sont ceux qui ont le plus de diplômes. C’est du moins ce que note Amaïa Courty, chercheuse en sociologie et en sciences politiques, dans un entretien pour Femme Actuelle. Et ceux qui ne votent pas sont les plus précaires et les moins diplômés. Il faudrait donc catégoriser sur ce sujet en fonction de la classe sociale et non pas de l’âge.

Des storys plutôt que des urnes

Si les jeunes ne votent pas, c’est en partie par ce qu’ils renient les formes d’engagement traditionnelles, comme le vote, les concertations publiques ou encore les adhésions à un parti politique. Pour autant, ils s’investissent à leur manière dans la vie citoyenne.

Selon Le Monde, chercheurs et associations ont observés que l’engagement des jeunes se faisait dans leur vie quotidienne, plutôt que dans leur temps libre. Changer son régime alimentaire, acheter en seconde main, boycotter certaines marques, ils préfèrent modifier leurs habitudes pour qu’elles correspondent à leurs idées. Leur présence sur les réseaux sociaux leur permet aussi de militer à leur manière, comme l’a souligné le baromètre de la DJEPVA.

Les jeunes remettent en question leur façon de vivre et l’adapte à leurs valeurs et aux causes qui leurs tiennent à cœur. C’est un engagement du quotidien.

On en entend souvent parler dans les médias, les jeunes s’investissent également dans les mouvement sociaux. 28% des jeunes déclarent avoir participé à une manifestation, une grève, ou occupé un lieu en 2024, selon l’INJEP dans cet article du Monde.

Les jeunes s’engagent aussi à travers le volontariat, et on le voit particulièrement avec l’essor du service civique. Près d’un tiers des 15-30 ans (30 %) déclarent avoir donné bénévolement du temps au sein d’une association au moins une fois par mois, au cours des douze derniers mois, d’après Vie Publique.

Les jeunes ont majoritairement la sensation de ne pas être compris par les politiques, et c’est pour cette raison qu’ils ne vont pas voter. Alors comment faire pour les intégrer durablement dans le débat public et les décisions collectives ?

Ce sera mieux après ?

Plusieurs leviers existent déjà pour ramener les jeunes aux urnes. Abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans donnerait une plus grande voix aux jeunes et les sensibiliserait à la vie politique, comme on vous l’a expliqué dans cette vidéo et surtout comme le préconise l’UNICEF. L’éducation est aussi nécessaire pour sensibiliser à la vie politique et citoyenne. Des cours d’EMC existent déjà mais ne sont pas suffisants. La moyenne annuelle de ces cours au lycée est de 18h, soit 30 minutes par semaines. Enfin, il faudrait valoriser les nouvelles manières de militer tout en créant un pont entre les générations. Plutôt que de dire « c’était mieux avant », on pourrait peut-être inviter les jeunes à s’exprimer dans les instances politiques traditionnelles ?

Bref, les jeunes ne s’engagent pas moins qu’avant mais différemment. Ils rejettent les façons traditionnelles de montrer leur engagement et en ont de nouvelles. Par contre, en 2024, les 15-29 ans représentaient 17,6% de la population. Il faudrait donc mieux intégrer les sujets qui les concernent dans la vie démocratique.

–

Infographie et article : Flavie Roussel